作者:张祥明

济南克雷姆专利代理事务所(普通合伙)

摘要

两份看起来一样的技术方案,是否公开了完全相同的技术内容?一份看起来连新颖性都不具备的技术方案,是否能够通过撰写获得授权,并且能够得到较大专利保护范围?本文通过经典案例“一种帐篷”的撰写和答复过程,分析了对比文件与该申请的是否公开了相同的技术方案,进一步挖掘出本申请案例所隐含的技术特征。可以看出,同样的一份技术内容,引入隐含的技术特征就可能得到完全不同的审查结果。笔者最后给出了权利要求撰写的若干建议。

2020年《实用新型领域审查专家与专利代理师业务交流培训班》(南昌)中涉及一个经典案例,笔者认为有必要作进一步探讨交流,现分析如下:

一、案情介绍

专利名称:一种帐篷,申请号:201921159640.1。

原权利要求1如下:

一种帐篷,其中,包括篷布、顶座和若干个支杆,每根支杆包括依次转动连接的上节段、中节段和下节段,上节段为伸缩设置并且上节段上端转动连接在顶座上。

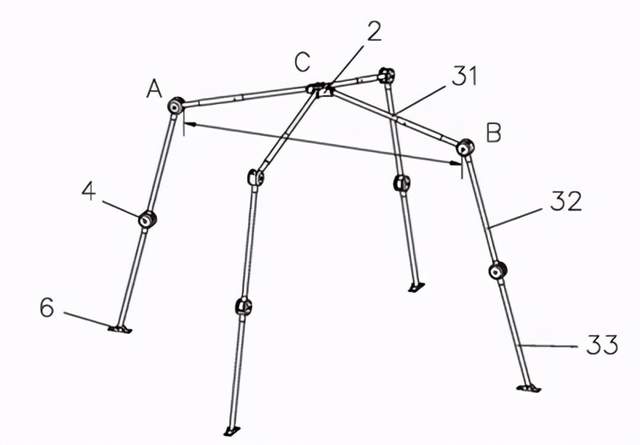

其外形结构立体图如下图所示:

采用上述结构后,该实用新型涉及的一种帐篷,若干个支杆与顶座连接,篷布与支杆连接,收纳时,顶座向下压,下压过程上节段先收缩后伸长,使得顶座可以将上节段向下转动,并且中节段和下节段向顶座收拢,最后将上节段折叠即可完成收纳。再次搭建时,只要将顶座向上提同时带动上节段向上转动,并将中节段和下节段展开即可完成搭建。

其收纳过程如下:

收纳前

收纳中

收纳后

审查过程中审查员检索到的对比文件如下:

对比文件1名称:帐篷顶部支撑结构,申请号:200820229195.7。如下图所示:

《审查意见》认为:对比文件1公开一种帐篷顶部支撑结构,其公开了本权利要求的全部技术特征:包括帐篷支架和篷布1,在帐篷支架的顶部由一多杆连接件22放射状枢接若干个根顶部杆件211构成,在各根顶部杆件211的内端连接有一顶关节24(顶部杆件211和顶关节共同公开了权利要求1上节段),顶部杆211再换通过关节23与多杆连接件22(公开顶座)枢接,所述顶部杆件211与顶关节24之间为可伸缩的弹性连接(公开了上节段为伸缩设置并且上节段上端转动连接在顶座上),本权利要求所要求保护方案与对比文件1所公开的技术方案相同,并属于相同的技术领域,能解决相同的技术问题,产生相同的技术效果。因此,权利要求1明显不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

申请人在答复时,将权利要求1中补入技术特征“帐篷收纳时顶座下压带动若干个上节段向下转动并顶座靠拢”。

审查员仍然认为修改后的权利要求1不具备新颖性,发出了《驳回决定》。

申请人提出复审请求,将原权利要求3的技术特征,即“中节段和下节段之间转动连接”的技术特征补入权利要求1中。最终获得授权。

二、包含多个创新点时的申请策略

经分析该专利的整体技术内容可知,其涉及两个方面的创新点:

创新点1:上节段为伸缩设置并且上节段上端转动连接在顶座上。取得的技术效果是:收纳时,顶座向下压,下压过程上节段先收缩后伸长,使得顶座可以将上节段向下转动;再次搭建时,只要将顶座向上提同时事上节段向上转动。

创新点2:中节段和下节段之间通过连接机构转动连接。取得的技术效果是:中节段和下节段向顶座收拢;再次搭建时,将中节段和下节段展开。

创新点1和创新点2虽然均是为了实现帐篷搭建和收纳更便捷、稳定性好的发明目的,在使用过程中两个创新点存在一定的关联。但是,这两个创新点是发明构思是相关独立的,二者之间没有直接的关联。遇到这种一份技术材料包含两个以上的创新点时,为最大限度地进行专利保护,专利代理师通常给出分案申请的建议,即将两个创新点分别申请一项实用新型专利。

该专利的申请人在授权过程中,将创新点1、2同时提到权利要求1中而获得授权,但导致授权专利的保护范围相对较小。

三、单独创新点1能否具有可专利性

该专利在本次业务交流培训班中作为典型案例被提出,主要目的进行新颖性的分析。在答复审查意见时,大多申请人会尽快将未被审查员提出创新性或创造性技术内容加入到权利要求1中,以尽快获得专利授权。但是,申请人在两次审查意见答复过程中一直未将创新点2的技术特征提升至权利要求1,而是补入了技术特征“帐篷收纳时顶座下压带动若干个上节段向下转动并朝顶座靠拢”。直到复审阶段才补入创新点2的内容,才获得专利授权。

鉴于申请人这一“反常”的举动,笔者仔细阅读、分析了该专利的申请文件以及对比文件1的公开文本。

笔者试图探讨在不补入创新点2的情况下,单独创新点1能否具有区分对比文件1并获得授权的可能性。

笔者提出以下几点思考,供大家参考:

1、针对该专利的公开的整体内容来说,对比文件1是否公开了创新点1的全部技术内容?

2、如果对比文件1未公开创新点1的全部技术内容,则该如何写撰写权利要求1才能保护创新点1,以获得相对较大的保护范围?

3、申请人在修改时补入技术特征“帐篷收纳时顶座下压带动若干个上节段向下转动并顶座靠拢”是否可以体现与对比文件1的区别?

针对上面三点思考,笔者试着作如下分析:

针对思考1:

首先,笔者与审查员观点一致,对比文件1明显的公开了该专利申请原始权利要求1的全部技术特征,其无新颖性。

其次,就该专利公开的整体内容看,笔者认为二者的技术方案存在差异,原因如下:

1、该申请的发明目的在于提供一种收纳和搭建和更便捷,稳定性好的帐篷,以克服帐篷在搭建和收纳时需要将篷布与支撑架之间及支撑架的杆件之间反复组装和分离的问题。而对比文件1提供的帐篷是通过对帐篷顶部支撑结构的改进,来解决缓冲篷布拉扯力度的问题。因此二者解决的技术问题完全不同。

2、本申请虽然与对比文件1的结构相一致,但本申请的结构还体现了一种帐篷的收缩和搭建方式,根据说明书第[0033]段记载:当篷布1与支架3组合搭建打开时,ABC三点形成一个 三角形,AC+BC>AB的长度,由于AB两点之间的最大距离受到篷布1的拉扯限制,是固定且不 可增长的。如图3所示,当帐篷需要收纳时,顶座2从C点向下拉动,从而带动上节段31向下转动,由于上节段31为可伸缩设置且AB之间的长度不能伸长,所以上节段31在下拉的过程中不断收缩,当顶座2拉到D点时,上节段AC缩短至AD并且BC缩短至BD ,此时AD+BD=AB,从而保 证了顶座2能够顺利下拉通过D点。如图4所示,当顶座2从C点下拉通过D点并且到达E点时, AD伸长至AE并且BD伸长至BE,即AE+BE>AB ,此时通过ABFG四点向篷布1中心折叠,再将中节 段32与下节段33相互折叠收合,即可完成帐篷的收纳。再次搭建时,只要将顶座2向上提同 时带动上节段31向上转动,并将中节段32和下节段33展开即可完成搭建。

笔者从以上两点分析,由于该专利与对比文件1所要解决的技术问题不同,为实现其技术问题,通常不会要求二者的技术方案完全相同。虽然从附图上很难看到二者的差别,但不同的技术方案必然隐含着不同的技术特征。

笔者认为,由于该申请与对比文件1在所要解决的技术问题与采用的技术手段方面的差别,该申请要求在AB长度不变的情况下,上节段的伸缩结构要有足够大的收缩范围,从而使得上节段要跨越AB状态时上节段的最大收缩长度,才能实现顶座能够顺利下拉。如下图所示:

而对比文件1虽然开了与该申请相似的结构,但是由于其伸缩结构为了缓冲篷布拉扯力度,防止篷布被撕裂。因此,对比文件1只要求其伸缩结构具有伸缩性即可,不要求其收缩范围需要达到跨越AB状态的最大收缩长度。由此可知,对比文件1没有公开本申请对上节段的伸缩结构的收缩范围的要求的内容。

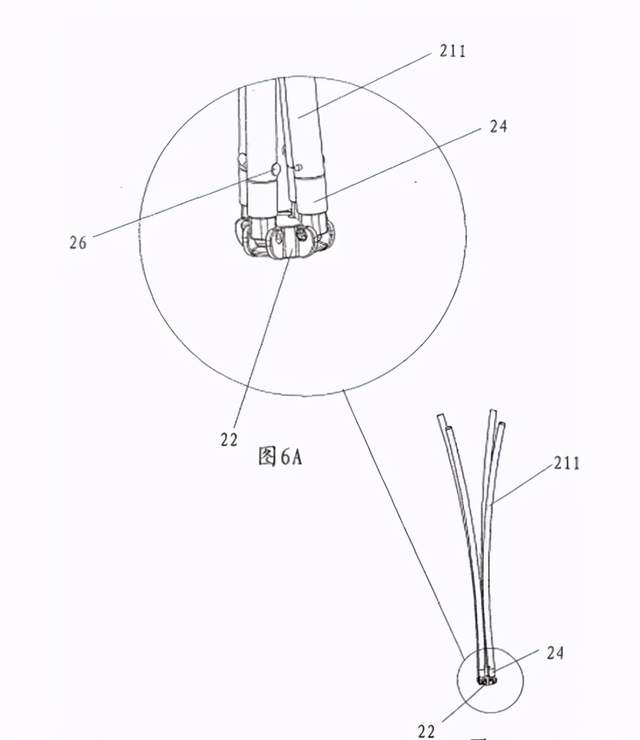

当然,不利的是,对比文件1实施例还记载“帐篷在收起时,如图6、7所示,由于顶部杆件211的外端不再受力,则其内部在弹簧25的回拉下缩回至原有的长度,而不至影响帐篷的收折”。以及附图6、7公开顶部杆件211与顶关节22的折叠状态。其图6、7如下:

图6

图7

上述内容是否全部公开本专利创新点1涉及的全部技术内容呢?笔者认为没有。因为:

首先,对比文件1描述的弹簧状态与本申请不同,对比文件1在收折状态下,弹簧是收缩状态,而本申请中的弹簧是伸长状态。

其次,对比文件1没有公开其收折状态,是在撤销篷布后的情况下收折,还是未撤销篷布的情况下收折。即便其在未撤销篷布的情况下收折,其收缩范围也未限定,因此根据对比文件1背景技术记载“在收起或撑开帐篷时,拉力更大,因此这种大型帐篷在顶部角落处的篷布固定套11更容易被撕裂”,在这种情况下,若篷布无弹性,由其是由顶部杆件的弯曲变形进行收纳。因此,即便小的收缩范围也可以起到在收纳或撑开帐篷时,减少篷布固定套被撕裂的作用。

综合来说,即便对比文件1中包含上述“不利内容”,本领域技术人员也不足以从中直接地、显而易见地得到本申请的技术方案。因此,应当认为,对比文件1没有公开该申请关于上节段收缩范围的技术内容。

针对思考2:

基于上述分析,笔者试着概括创新点1所隐含的技术特征如下:

“当顶座位于上端、上节段处于倾斜状态时,所述上节段伸长至第一长度,当顶座垂直向下移动至上节段处于水平状态时,所述上节段压缩至第二长度,所述上节段具有收缩行程,且该收缩行程大于等于第一长度和第二长度之差。”

笔者认为,由于上述隐含的技术特征未被对比文件1公开,因此包含该技术特征的权利要求具备了《专利法》意义上的新颖性,能够获得授权。

另外,由于该技术特征起到了与对比文件1不同的技术效果,对比文件1也没有给出相应的技术启示。因此,在将来的无效过程中,除非另有更为有利的对比文件,也很难否定这样的权利要求的创造性。

那么,将上述隐含的技术特征的引入至权利要求1中有没有缩小权利要求1 的保护范围呢?笔者认为:首先,上述技术特征是对上节段伸缩范围的限制,根据该申请的发明目的和技术效果,其要想实现收纳和搭建的效果,必然对上节段的伸缩范围有特定的要求,上节段伸缩范围的特征是实现该专利申请技术问题的必要技术特征,因此上述技术特征的引入,没有缩小应有的保护范围。反而,相对于该专利授权文本中权利要求1,已经获得了较大的保护范围。

针对思考3:

申请人在修改权利要求时增加了“帐篷收纳时顶座下压带动若干个上节段向下转动并顶座靠拢”的技术特征,力图说明该申请的工作过程与对比文件1不同。但是,由于申请人没有明确说明对上节段伸缩范围的限制,不能使审查员清晰的理解其想要表述的意思,况且对比文件1中显然也可以实现“帐篷收纳时顶座下压带动若干个上节段向下转动并顶座靠拢”这一过程,审查员认为上述补充的技术特征没有将该申请与对比文件1区分开,坚持认为其不具备新颖性。

当然,由于在审查阶段,申请人不能对原始申请文件增加新的技术内容。但是,根据《专利法》第59条的规定,说明书和附图可以用来解释权利要求。申请人可以将“帐篷收纳时顶座下压带动若干个上节段向下转动并顶座靠拢”解释为是对上节段伸缩范围的限制,则有可能被审查员所接受。

四、专利权利要求撰写时的几点建议

专利代理人在撰写申请文件时,笔者给出以下几点建议,供大家参考:

1、充分挖掘技术交底书隐含的技术特征。专利代理人应对技术交底书的每句话,附图中的每处结构都要充分考虑其在发明创造中所起的作用,并将其转换成“技术特征性语言”记载在权利要求书中。如本案中,发明人通常不会在技术交底书中直接表述上节段的伸缩范围这一内容,但技术交底书及附图中以ABCDE点的方式充分了说明这一结构的工作过程,因此发明人通常给出的是“技术效果性语言”,而非“技术特征语言”,而敏锐地发掘“技术效果性语言”并将其转化为“技术特征性语言”是一个优秀专利代理人重要能力。

2、充分考虑“假想案例”。由于专利代理人在申请时不能事先知道审查员评价可专利性的对比文件,因此,除了要在申请前尽量作充分的检索外,还应学会考虑“假想案例”。所谓“假想案例”就是给自己竖立一个“假想敌”,即假如存在某个案例,公开了主要技术特征,那么本技术方案还有没有哪些附加技术特征可以体现进一步的创造性。以本案为例,假如“假想案例”公开本专利的帐篷的收纳和搭建方式,那么还要进一步考虑,弹性结构的具体设置对收纳和搭建有无特别影响?中节段、下节段的转动方式与上节段的工作方式之间有无关联性等,避免这些从属权利要求被认定“常规技术手段”。

3、权利要求撰写要“粗中有细”。所谓“粗”就是合理概括及采用上位概念,避免引入“非必要技术特征”,所谓“细”就是对于创新的核心部分要充分挖掘每一结构带来的技术效果,充分理解发明人作如此设计的用意,确保不漏掉每一处关键的技术特征。以本案为例,笔者对上节段伸缩范围这一部分作了具体的描述,看似文字较多,但并未增加不合理的限制。这样使得技术方案与技术效果准确呼应,也更能让审查员充分理解发明构思,避免错估专利申请的创造性,同时也可以减少无效风险。

专利、商标、版权等相关知识产权服务,欢迎联系济南克雷姆专利事务所!